الرباط ـ «القدس العربي»:

مدينة القصر الكبير، تلك الجوهرة المتألقة في الشمال الغربي للمملكة المغربية بالقرب من العرائش، ليست مجرد رقعة جغرافية أو نقطة على خريطة التاريخ، بل هي نبض حضاري متجذر، ومسرح لحكايات لا تنتهي من العراقة والتجدد. منذ أقدم العصور، كانت هذه المدينة شاهدة على تحولات الزمن، تارة تحتضن أمجاد الفاتحين، وطورًا تهمس بأسرار العلماء والشعراء الذين عبروا أزقتها وارتشفوا من ينابيعها الفكرية.

تنساب القصر الكبير على ضفاف نهر اللوكوس، وكأنها تروي عطش الأيام بمائها الرقراق، وتحفظ في حجارتها صدى معركة وادي المخازن أو معركة الملوك الثلاثة التي صنعت ـ ابتداء من عام 1578ـ مجدًا خالدًا في سِفر الأمّة المغربية، حين اندحر الجيش البرتغالي على يد الجيش المغربي في عهد الدولة السعدية.

شوارع هذه المدينة تضجّ بالحياة، وأسواقها تعكس روحها المتوثبة، بينما تحتفظ مساجدها العتيقة وساحاتها القديمة برائحة التاريخ الممزوجة بعبق الأندلس العريق. وفي الأيام الأخيرة، أعادت هزة أرضية ضربت مناطق قريبة من موقع المعركة الشهيرة الأنظار إلى هذه المدينة العريقة، وكأن الأرض ذاتها تهمس بتاريخ لم يبرح الذاكرة، وتستدعي الاهتمام بمكان لم يكن يومًا عابرًا في مسار الزمن. وكما انتفضت القصر الكبير ذات يوم لتسطر ملحمة خالدة في وادي المخازن، ها هي اليوم تظلّ حاضرة في الوجدان، مدينة لا تهتز إلا لتُذكّر بأنها قلب نابض، وحكاية لم تكتمل فصولها بعد.

مدينة زاهدة في الأضواء

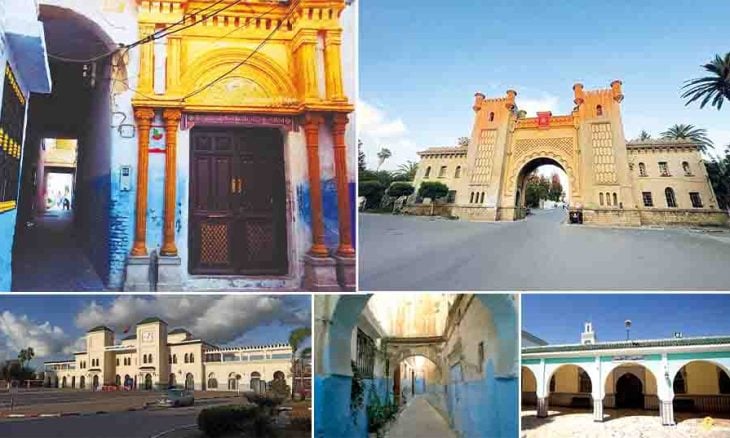

رغم مآثرها العديدة وتوفرها على مدينة عتيقة كباقي المدن الأصيلة في المغرب، فهي خارج مفكرة السياح، لأن القصر الكبير تجد راحتها بعيدا عن الأضواء، ومرغمة أعادتها الهزة الأرضية الأخيرة التي حركت الأرض من تحت أقدام الساكنة وبلغت قوتها 5.2 درجات على مقياس ريختر إلى الواجهة، حيث جرى تداول مقاطع فيديو وصور للحظات الزلزال الذي كانت بؤرته قريبة منها في إحدى المناطق الريفية التابعة لوزان.

في حالة مدينة القصر الكبير لا تهم المساحة ولا الحجم، ما يهم هو تلك الميزات الأساسية التي تجعلها استثنائية، والتي تتمثل في تاريخها الغني وتراثها المعماري المميز، كما أن طبيعتها الزراعية خصبة وحياتها التجارية والاقتصادية نشطة، وحاضرة في ذاكرة الثقافة والأدب بشخصيات كبيرة بصمت على مسارات متألقة، وقد تكون زيارة الشاعر الكبير نزار قباني لها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1965 خير دليل على دورها الوازن في هذا المجال.

بعض أبناء المدينة يعيبون على المسؤولين المحليين عدم العناية بها، لأنها تعيش في الهامش كما يصفون وضعها، ومآثرها ـ كما تفيد تقارير عدة ـ بأنها تعاني من الإهمال وتحتاج إلى الترميم للحفاظ عليها أولا، وثانيا لتنشيط الحاضرة سياحيا وتحقيق التنمية المتكاملة كما هو واقع الأمر بالنسبة لباقي المدن المغربية.

بيد أن المدينة لا تشتكي أبدا، وإنما تواصل المسير اليومي بنخوة المجد التاريخي، وتواصل التشبث بالتعايش بين مختلف الأديان كمعبر إنساني نحو كونية السلام، وتجد إلى جانب المسجد الأعظم كنيسة القلب المقدس وبيعة في حي الملاح الذي كان يقطنه اليهود. كما تجد فيها ضريح مولاي علي بوغالب وأيضا ضريح الحاخام ربي يهودا جبلي، وللموتى من الديانات السماوية مكان في المدينة من خلال مقابر مخصصة لهم.

الأندلس حاضرة في المدينة وتلمسه العين وهي تتأمل المعمار الذي يبصم على التماهي بين العمارة المغربية التقليدية ونظيرتها الإسلامية، كما تحضر اللمسة الحديثة من خلال ما خلفه الاستعمار الإسباني للمنطقة، لكن الجزء الأهم من هذه الملامح يظهر في كل ما هو تقليدي أصيل من أزقة عتيقة ومساجد تاريخية ومبانٍ تراثية، والحال أن هذه الأخيرة في عداد المفقودين، وفق الباحث عبد القادر الغزاوي الذي كتب عن «ما بقي في مدينة القصر الكبير من تراث ومآثر تاريخية ومعمارية».

وعلى غرار باقي المدن العتيقة المغربية، تتميز المدينة القديمة للقصر الكبير بأزقة ضيقة ومتعرجة، بيوتها مبنية من الطوب الطيني أو الحجر، مع جدران سميكة ونوافذ صغيرة ذات مشربيات خشبية للحفاظ على الخصوصية والتهوية الطبيعية. فيما أبوابها العتيقة تستقبلك بنقوش تحيل على الأصالة المغربية والتأثيرات الأندلسية.

المساجد التاريخية تحكي بدورها مجد المدينة، بين مسجد السقاية الحمراء، والجامع الأعظم، ومسجد الأندلسيين. أما معيش الناس منذ زمن فتجسده الأسواق التقليدية مثل السوق العتيق، وكل هذا يتجاور مع بعض المباني ذات الطابع الأوروبي، وللوقت الحاضر ملامح من وجه القصر الكبير تظهر في بعض الأحياء التي زاوجت بين البناء الحديث والمعمار المغربي التقليدي.

ضريح سبعة رجال (على غرار مثيله في مراكش)، دار الدباغة، الزاوية الفاسية، السوق المركزي، دار المخزن، القيسارية (يشبه المركز التجاري)، جامع الشجرة وجامع سيدي علي بن العربي… هي بعض معالم المدينة التي تحكي الكثير، وتستمتع بالمناخ المتوسطي مع هبات أطلسية بحكم قربها من البحر الأبيض المتوسط 135 كلم والمحيط الأطلسي 30 كلم.

مركز حضاري

المدينة التي تبعد عن العاصمة الرباط بحوالي 160 كلم، وعن فاس بـ192 كلم وعن طنجة بـ99 كلم، تتربع في الوسط باسطة ذراعيها أمام كل الزائرين والعابرين، فهي صلة الوصل بين أهم المدن المغربية، جسرها في هذا التواصل خطوط السكك الحديدية التي تربطها بفاس ووجدة شرقا، وطنجة شمالا، وبكل من الرباط والدار البيضاء ومراكش جنوبا، كما توفر لها شبكة الطرق تواصلا مع معظم المدن الأخرى.

على مستوى المياه والزراعة، هناك سد وادي المخازن الذي سماه الملك الراحل الحسن الثاني على اسم المعركة الشهيرة، ويبعد عن القصر الكبير مسافة 10 كيلومترات وتبلغ سعته 773 مليون متر مكعب، ويعدّ سادس أكبر سد في المغرب بعد كل من سدود الوحدة والمسيرة وبين الوديان وإدريس الأول ومحمد بن عبد الله.

وإلى جانب مساهمة سد وادي المخازن الجلية في تراجع خطر الفيضانات، فقد مكن من انحسارها الشيء الذي ضاعف المساحات الزراعية المزودة بنظام هيدروليكي متطور للسقي، تزامنا مع استحداث مكتب جهوي للاستثمار الفلاحي في القصر الكبير في عام 1975.

هذا عن اليوم، أما أمس ولمدينة القصر الكبير الكثير مما تحكيه في هذا السياق، وأولى الحكايات هي تاريخ الوجود البشري بها الذي يعود إلى مرحلة ما قبل التاريخ، وهو ما توثقه الرسوم الحجرية التي اكتشفت في مغارات وتجاويف الجبال القريبة وكذا بمقاطع الأحجار التي عثر عليها بمحيط المدينة وتعود إلى العصر النيوليثي القديم.

حكاية الفينيقيين ترويها المدينة أيضا من خلال المواقع الأركيلوجية التي عثر عليها في محيطها، وهو الدليل القاطع التي تستند عليه البحوث والدراسات بخصوص وصول المعمرين الأوائل إليها وخاصة الفينيقيين الذين وفدوا من شرق البحر الأبيض المتوسط.

وترجح بحوث تاريخية أخرى أن مدينة القصر الكبير أقيمت على أنقاض القلعة الرومانية القديمة (أوبيدوم نوفوم) أو المدينة العامرة لموريطانية الطنجية والتي عثر على كثير من آثارها خلال القرون الأخيرة، خاصة خلال القرن العشرين. هي بعض من الوقائع التاريخية التي عاشتها الحاضرة خلال قرون عديدة وقديمة جدا، ويصعب الإلمام بها جميعا ما لم يكن الأمر يتعلق بمؤلف ضخم. هبات الطبيعة لها دور في هذا الماضي التليد، وموقعها الجغرافي أحد تلك الهبات حيث تسترخي على الضفة اليمنى لنهر لوكوس وسط سهل الغرب، متوسطة المدن الكبرى لشمال المغرب، وهو ما حوّلها إلى موقع استراتيجي شكل قديما محطة رئيسية على الطريق الرابطة بين المستعمرات الرومانية والجنوب، الأراضي الخصبة تقع في دائرة الهبات الطبيعية أيضا، بحكم أنها تتموقع في مركز حوض اللوكوس.

ويعتبر حوض اللوكوس مجالا ترابيا خصيبا تتخلله شبكة هيدرولوجية تتوزع بين المياه السطحية والمياه الجوفية ويخترقه نهر اللوكوس الدي ينبع من جبال الريف حيث تتجمع مياهه بسد وادي المخازن قبل أن تكمل مسارها نحو المحيط الأطلسي، وفق ما يفيد به عدد من الموسوعات.

ويعدّ حي باب الواد أقدم حي في المدينة حيث يوجد المسجد الأعظم الذي يعود بنائه إلى القرن 11 الميلادي، ويشكل اليوم ما يشبه متحفا غنيا باللقى الأثرية، ويتميز بصومعته الفريدة والأحجار التي تزينه، وهي ثلاثة أجزاء ضخمة من الحجارة، أولها نقيشة بالوريوس وتعود إلى القرن الأول الميلادي، وتمثلا نصبا جنائزيا، في حين تؤرخ النقيشة الثانية لانتصار الجيوش الرومانية على القبائل المجاورة للمدينة، وتعود إلى فترة القرن الثالث الميلادي. والنقيشتان معا كتبتا باللغة اللاتينية، في حين كتبت النقيشة الثالثة الموجودة خارج المسجد باللغة الإغريقية، وفق إفادة باحث مختص في تصريح لبرنامج تلفزيوني.

معركة الملوك الثلاثة

ليست مجرد معركة ضمن معارك التاريخ القديم والحديث، بل هي لحظة فارقة في الزمن المغربي خاصة والإسلامي عامة، فقد كانت عبارة عن سد منيع وقف في وجه الحروب الصليبية التي قادها ملوك الدول المسيحية وأنهت أطماع البرتغال في أحد البلدان الإسلامية وهو المغرب.

المؤرخون ومعهم عموم المغاربة يسترجعون معركة وادي المخازن أو معركة الملوك الثلاثة، بكثير من الفخر والنوستالجيا، ويضعون تاريخ الرابع من أب/أغسطس من العام 1578ميلادية في خانة اللحظات الملحمية حين حقق الجيش المغربي بقيادة السلطان عبد الملك السعدي انتصارا تاريخيا على الجيش البرتغالي بقيادة الملك سيباستيان الأول، الذي كان يسعى لاحتلال المغرب ونشر المسيحية في شمال أفريقيا.

ويؤكد عدد من الباحثين والدارسين أن هزيمة البرتغال في معركة وادي المخازن، أنهت أطماع الملك سيباستيان في غزو المغرب ومعه عدد من جيوش الحروب الصليبية. رغم الانتصار التاريخي، هناك بقعة سوداء في المعركة تتمثل في خيانة محمد المتوكل السلطان المخلوع وتحالفه مع ملك البرتغال، هذا الأخير حاول استغلال الخلافات داخل الدولة السعدية لغزو المغرب، فيما كانت غاية المتوكل هو استعادة عرشه بمساعدة البرتغاليين. لكن الأمر كان أكبر من ذلك، هو مسألة حياة أو موت بالنسبة للسلطان عبد الملك الذي دافع عن السيادة الوطنية المغربية وهو يعلم أن ملك البرتغال هدفه هو احتلال المغرب وليس مساعدة من لجأ إليه خائنا وطنه.

ويروي عشاق التاريخ تفاصيل تلك المعركة الشهيرة التي دارت رحاها بالقرب من مدينة القصر الكبير وبالتحديد عند وادي المخازن، حيث استخدم فيها الجيش المغربي تكتيكات ذكية تمثلت في إغراق جسر نهر وادي المخازن أثناء انسحاب الجيش البرتغالي مما تسبب في غرقهم، لتكون بذلك من بين المعارك السريعة والحاسمة، لم تتعد سوى ساعات قليلة كانت كافية لهزيمة جيش الغزاة.

وتعود تسميتها بمعركة الملوك الثلاثة إلى مشاركة كل من السلطان المغربي عبد الملك السعدي، ومحمد المتوكل وملك البرتغال سيباستيان، وثلاثتهم فارقوا الحياة خلال المعركة، حيث قتل في المعركة ملك البرتغال، فيما توفي السلطان السعدي بسبب المرض، أما محمد المتوكل فقد غرق أثناء محاولته الفرار.

ويسجل عدد من المهتمين بتداعيات معركة وادي المخازن، أنها مكنت المغرب من التحول لقوة إقليمية قوية، بعد تحقيق الانتصار الساحق في معركة تعد واحدة من أكبر الهزائم في تاريخ البرتغال وأثرت على مستقبلها الاستعماري. ويؤكد بعض الدارسين أن المعركة الملحمية كانت «نقطة تحول في تاريخ المغرب، حيث أكدت سيادته واستقلاله في وجه الأطماع الخارجية».

وقبالة الجامع الأعظم بحي القصبة توجد معلمة كانت مقرا لقائد المدينة إبراهيم السفياني أيام معركة وادي المخازن فيها دفنت جثة ملك البرتغال لأول مرة، ويمكن اعتبار هذا المكان بمثابة أول قبر له حيث بقيت الجثة به من 1578/08/04 إلى 10/12/1578 إلى أن جرى تسليمها لممثلي ملك إسبانيا فليبي الثاني بمحضر رسمي في سبتة بناء على طلبه وبدون مقابل، حسب ما يذكر باحث المدينة محمد أخريف.

القمر الأحمر

إلى جانب ما ذكر، تفتخر مدينة القصر الكبير بإنجاب عدد من الشخصيات المبدعة التي خلدت اسمها ثقافيا وفنيا، ومن بينهم الملحن الكبير عبد السلام عامر، الذي خصصت المدينة مهرجانا بلغ الدورة الرابعة في عام 2023، ويحمل اسمه ويعمل على تكريم رموز الموسيقى والغناء في المغرب.

ويعتبر الموسيقار الراحل عبد السلام عامر أحد الملحنين الكبار في المشهد الموسيقي المغربي، خلف إرثا مميزا من الأغاني ما زال المغاربة يتغنون بها إلى يومنا هذا، ونذكر منها «القمر الأحمر» و«الشاطئ» التي أداهما الفنان عبد الهادي بلخياط، و«راحلة» و«قصة الأشواق» التي غناهما الفنان الراحل محمد الحياني، كما غنى من ألحانه الفنان عبد الوهاب الدكالي، أما الشعراء الذين تعامل معهم الراحل عامر، نذكر منهم محمد الخمار الكنوني، وعبد الرفيع الجواهري، وحسن المفتي، وعمر أبو ريشة…

ويصنف عشاق الأغنية المغربية الموسيقار عبد السلام عامر ضمن صناع مجد المرحلة الذهبية للأغنية المحلية، وهو من مواليد مدينة القصر الكبير سنة 1939، وبعد عامين من ولادته أصيب بمرض أدت محاولة علاجه بالطب الشعبي إلى فقدانه البصر.

في بداياته الفنية اضطر إلى إنتاج معظم أعماله الغنائية الأولى، وعندما بدأت ألحانه في الظهور لم يكن يتجاوز عقده الثاني، وكان انتقاله في البداية إلى الرباط عكس المتوقع بعد رفض تسجيل بعض ألحانه.

وقادته رحلة البحث عن الذات إلى فاس، ليتمكن من تسجيل أولى ألحانه رفقة جوقها الجهوي، وكانت بداية تعارفه وتعامله مع الفنان عبد الوهاب الدكالي، حينما غنى من ألحانه «آخر آه» و«حبيبتي»، وكانت تجربته في إذاعة فاس هي جواز مروره إلى جوق إذاعة الرباط المعروف حينها بـ «الجوق الوطني».

وكانت نهاية رحلة فنية معطاءة ومشوقة في سنة 1979، حين توفي على إثر عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية في أحد مستشفيات الرباط خاصة أنه مصاب بداء السكري، وجرى دفنه في مدينة الدار البيضاء التي اختار الاستقرار بها، ليرحل مبكرا قبل أن يتم عقده الرابع.